簡単なようで難しい、「諦めずに挑戦し続けること」。

絵本作家のはまだみわさんは、長らく地道な活動を続け、子どもの頃から憧れていた絵本作家としてデビューしました。

夢を叶えられたのは、何度挫折しても諦めずにやり続けたからこそ。

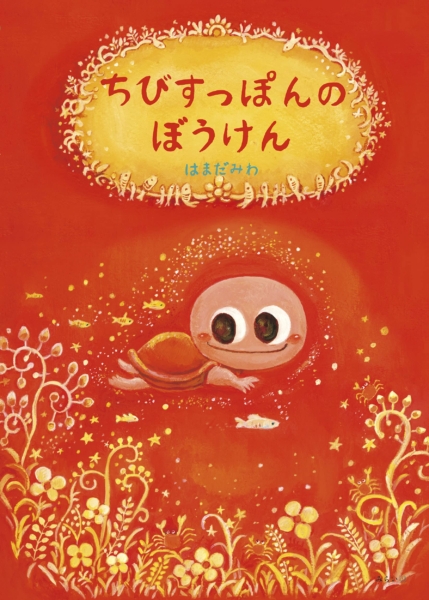

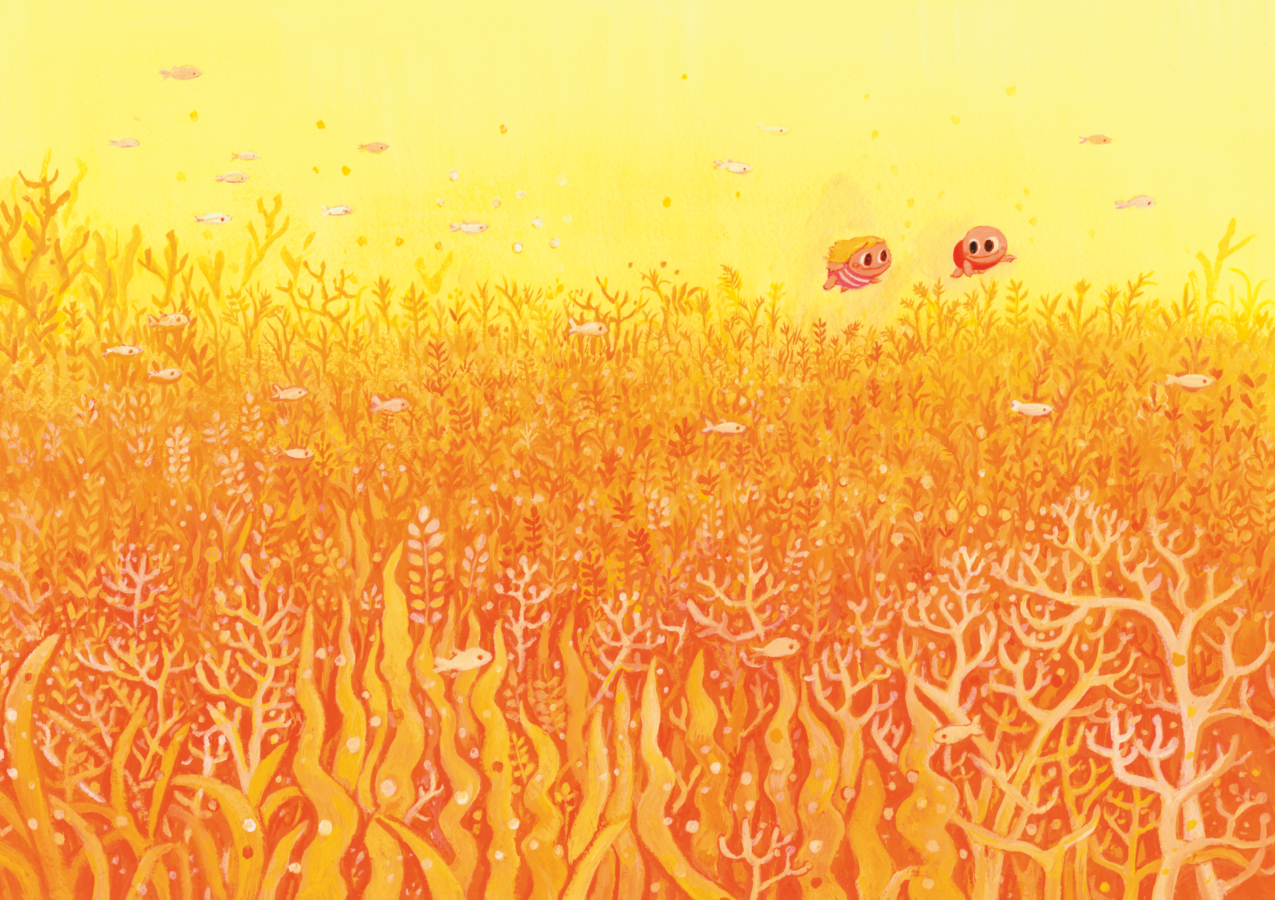

そんなはまださんに、絵本『ちびすっぽんのぼうけん』に込めた想いやこれまでの活動、絵本制作について話を伺いました。

話を聞いた人:はまだみわ さん

絵本作家・イラストレーター

兵庫県神戸市在住。長きにわたり地道な活動を続け、昔から憧れていた絵本作家としてデビュー。デビュー作は第4回絵本出版賞の審査員特別賞を、『ちびすっぽんのぼうけん』で同コンテスト第6回の大賞を受賞。息子を育てながら、熱心に創作活動をつづけている。

「子どもたちに笑ってほしい」という想いから生まれた、ちびすっぽんの物語

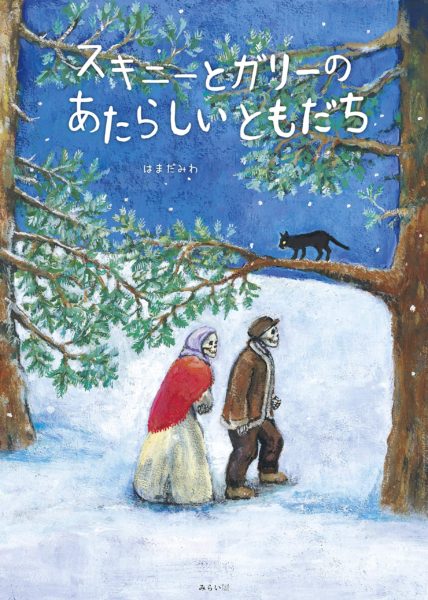

―はまださんは前作の絵本『スキニーとガリーの あたらしいともだち』で、第4回絵本出版賞の審査員特別賞を受賞されました。今作の『ちびすっぽんのぼうけん』でも改めて絵本出版賞に応募したのは、どうしてだったのでしょう?

あたためていた作品のアイデアで、もう一度自分の力を試してみたいと思ったからです。前作の受賞時に書類を送っていただいたのですが、また改めて賞に応募して良いということが書いてあったので。その時ちょうど「ちびすっぽん」のアイデアを持っていたので、これを仕上げて、また応募してみようと思ったのがきっかけです。

―そうだったのですね。実は前作とあまりにもテイストが違っていたので、コンテストの審査員たちは、はまださんの作品だと気がつかなかったそうです。

そうなんですか! たしかに前作の『スキニーとガリーの あたらしいともだち』は、骸骨が出てきますし、「死」をテーマに扱っているので、作風はかなり違うかもしれません。

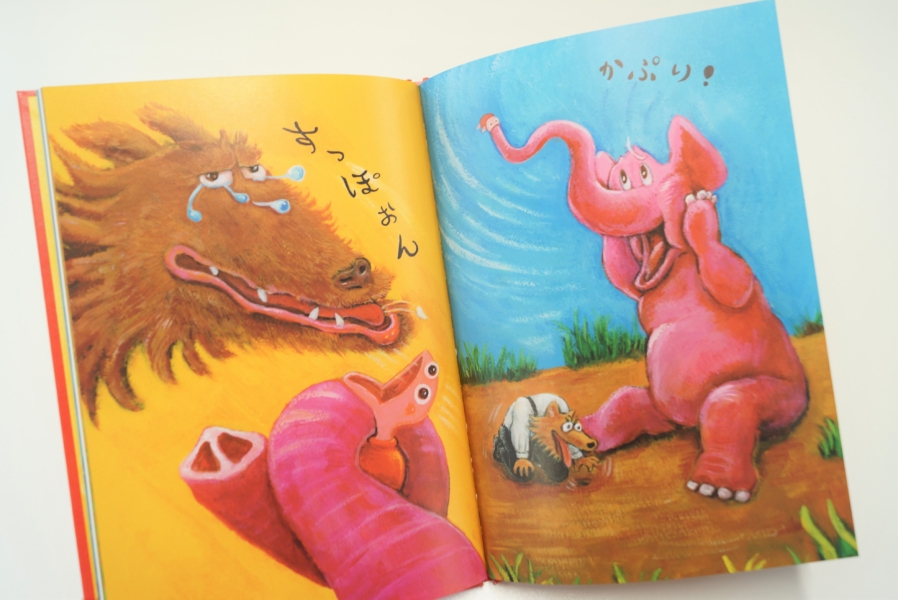

―今作の『ちびすっぽんのぼうけん』は、主人公のちびすっぽんが強そうな相手にも諦めずに次々と噛みついていく姿が印象的でした。このキャラクターはどのようにして生まれたのでしょうか?

自分のつくった絵本で子どもたちを笑わせてみたくて、あのキャラクターができあがりました。

最初は全く違うキャラクターだったんです。怖い妖怪がいろいろなものに襲いかかるというお話で。でも、子ども向けの絵本をつくるなら、怖いキャラクターはダメだよなと思い直して描き直していくうちに、あのキャラクターにたどり着きました。

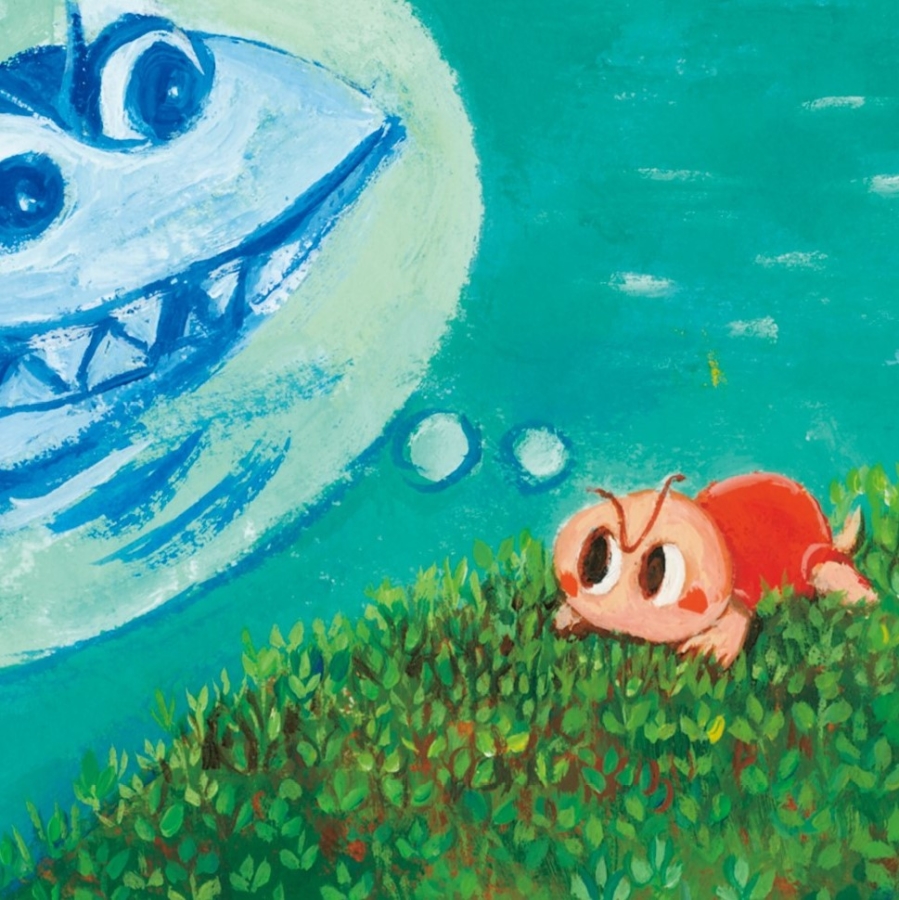

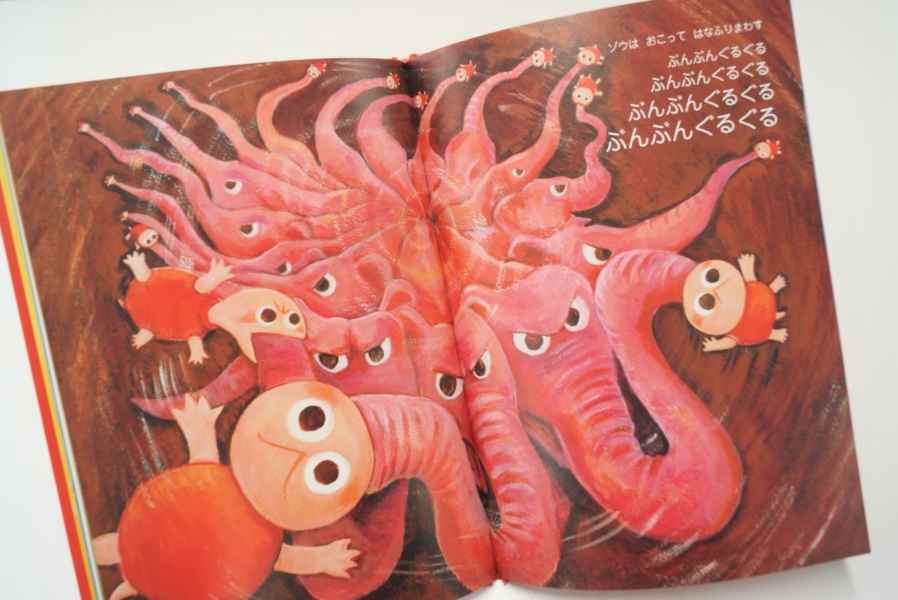

オオカミが相手でも果敢に噛みつく、ちびすっぽん

―子どもが笑える作品を目標に、絵本をつくられたのですね。

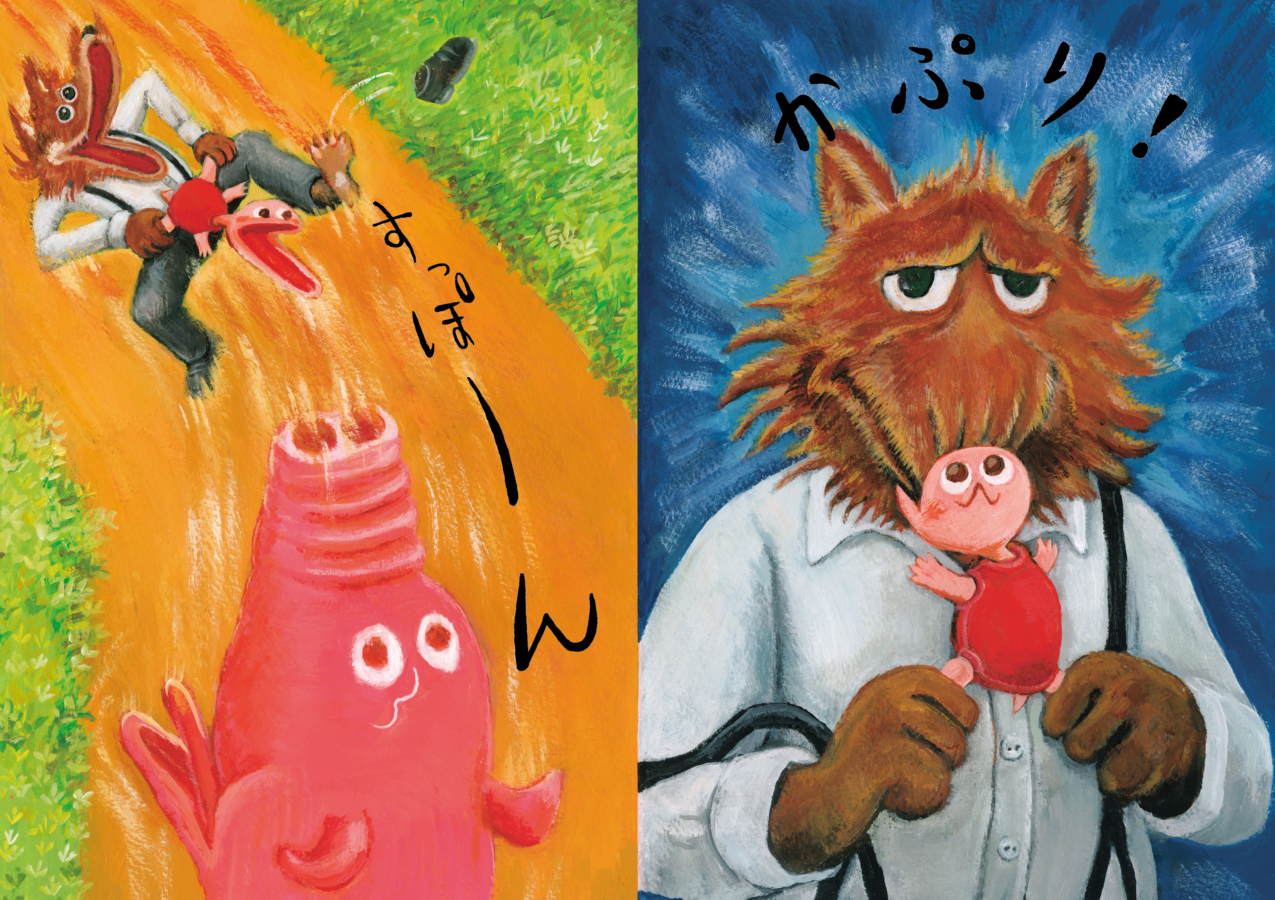

そうなんです。まずはわたしの息子を笑わせることを目標に、キャラクターとお話、原画をつくっていきました。途中の原画やダミー本を息子に見せたら笑ってくれたので、これは本当に面白い作品にできたかもしれないと思えました。

はまださんにお話を伺ったわたしの3歳の娘は、このページでいつも笑います。言葉と絵がツボにはまっているようです。

諦めずに挑戦し続けて、夢を叶えたからこそ。伝えたいのは、「やり抜く」ことの大切さ。

―『ちびすっぽんのぼうけん』の制作で特にこだわったことはありますか?

ちびすっぽんに噛みつかれて困っている動物たちの表情の描き方は特にこだわりました。無難な顔だと面白くないし、変すぎる顔でも笑えないし…。子どもたちに笑ってもらえるような表情づくりが一番難しかったです。

―たしかに、ちびすっぽんが嚙みついたときのブタやオオカミの顔は、痛そうなのに滑稽に見える部分もあって面白い表情です。

そう思ってもらえたら何よりです。かなり悩んだ部分だったので、子どもたちに絶対に届けるという目標がなかったら心が折れていたかもしれません…。

噛みつかれたオオカミもゾウも、痛そうなのにちょっと笑える表情なのが子どもの笑顔を誘います。

―『ちびすっぽんのぼうけん』を通じて、子どもたちに伝えたかったメッセージはありますか?

諦めずに挑戦し続けることで、できるようになる。どんなものに対しても、恐れずに立ち向かっていってほしい。今回の絵本には、そういうメッセージを込めました。

わたしも絵本作家になるまで、何度も諦めそうになりながら、でもやっぱり自分には絵本しかないと思って地道に絵の練習や絵本づくりの勉強を続けてきたんです。

諦めずにやり続けることで、時間はかかったけれどわたしも夢をひとつ叶えることができました。だから、みんなにもきっとできるよということを伝えたいです。

ちびすっぽんの姿勢とわたしの人生は、重なり合う部分があるのかもしれません。

諦めずに挑戦し続けてきたはまださんだからこそ、伝えられるメッセージがあります。

―諦めずにやり抜く。簡単なようで、実は難しいことだったりもしますよね。

でも、子どもって赤ちゃんの頃から自然と「諦めずに挑戦し続けること」を実践しているんですよ。

わたしも子育てを経験して初めて分かったのですが、赤ちゃんって最初は何もできないですよね。食べることすらできなくて、ミルクを飲んでいるだけ。それが離乳食から始めて、毎日食べる練習を続けているうちに、いつの間にか普通の食事がとれるようになって、スプーンやお箸もいつの間にか持てるようになっている。

毎日やり続けていくことで、大人と同じように生活ができるようになるんですよね。

―なるほど。子どもたちは日常生活の中で、すでに諦めずにやり続ける姿勢を持っているのですね。

そうなんです。だから、もし「自分は何にもできないなあ」と自信をなくしている子がいたら、気づいてほしいです。あなたは赤ちゃんの頃から、諦めずにやり続けて成長してきているのだから、できなかったらやり続けたらいいんだよって。そうしたら、いつの間にかできるようになっているはずですから。

いくら挫折を繰り返しても、諦めずに持ち続けた絵と絵本への想い。

―先ほどのお話の中で、はまださんは絵本作家になるために地道に活動を続けてきたというお話がありましたが、絵本作家になろうと思ったきっかけはあるのでしょうか?

小学校高学年のときに読んだ『不思議の国のアリス』の挿絵に感動したことがきっかけです。物語も不思議な雰囲気があって面白いなと思ったのですが、ジョン・テニエルさんのモノクロの挿絵がすごく素敵で、引き込まれてしまいました。

今思うとあれは挿絵画家の仕事なのですが、当時のわたしはなぜか『不思議の国のアリス』の挿絵は絵本作家の仕事だと思い込んでいたので、本の中に絵で命を吹き込む絵本作家になりたいと強く思うようになりました。

―物語の挿絵が、絵本作家を目指すきっかけだったのですね。

はい。でも、絵や絵本を描くことへの強い興味はずっと持ちつつも、社会人になるまでは本腰を入れて絵に取り組むことができませんでした。大学生の時に講談社のスクールに申し込んだこともあったのですが、色々忙しくて結局はできなくて。

それからも諦めきれずに、絵に触れる機会をつくっては、トライしつつ挫折するということを繰り返していました。

あの当時上手くいかなかったのは、絵を描くことはお金がないとできない、自分には縁遠くて贅沢なことだと端から決めつけている自分がいたんだと思います。

– はまださんのお話は、後編に続きます –

( 取材・文:市岡光子 )